GREEN spearfishers

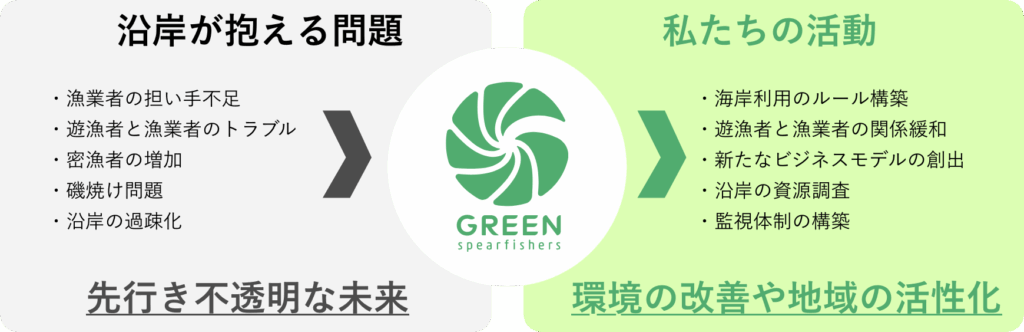

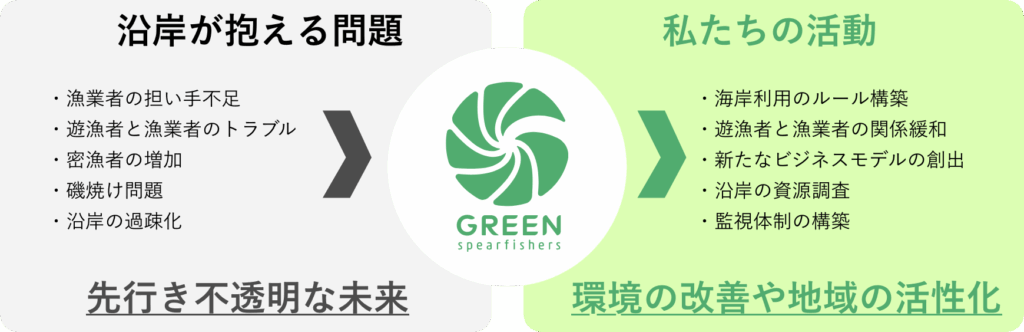

GREEN spearfishers(通称:グリスピ)は、

・スピアフィッシング(魚突き)の安全性の確保

・海という自然フィールドを守ること

を目的に

漁協・関係調査機関と持続的な海岸利用を考える一般社団法人であり

各地先の漁協と共に活動を行っています。

なぜ魚突き文化が重要なのか?

- 原始的サステナブル漁法としての価値

道具と技術だけを頼りに海に潜り、自然と一体になる体験は他に代えがたい魅力です。

魚突きは単なるレジャーではなく、自然への理解と敬意を深める機会でもあります。 - 人と海の直接的なつながり

道具と技術だけを頼りに海に潜り、自然と一体になる体験は他に代えがたい魅力です。

魚突きは単なるレジャーではなく、自然への理解と敬意を深める機会でもあります。 - 選択的で無駄のない漁法

魚突きでは獲りたい魚を選んで獲ることができるため、混獲や過剰な漁獲を避けられます。これは現代が見直すべき、本来のサステナブルな食料調達の姿です。 - 技術と知識の継承

道具と技術だけを頼りに海に潜り、自然と一体になる体験は他に代えがたい魅力です。

魚突きは単なるレジャーではなく、自然への理解と敬意を深める機会でもあります。 - 環境モニタリングの役割

定期的に海に潜る魚突き愛好家は、海の変化に最も敏感です。グリスピでは会員の観察を活かした環境モニタリングを実施し、海洋保全に貢献しています。

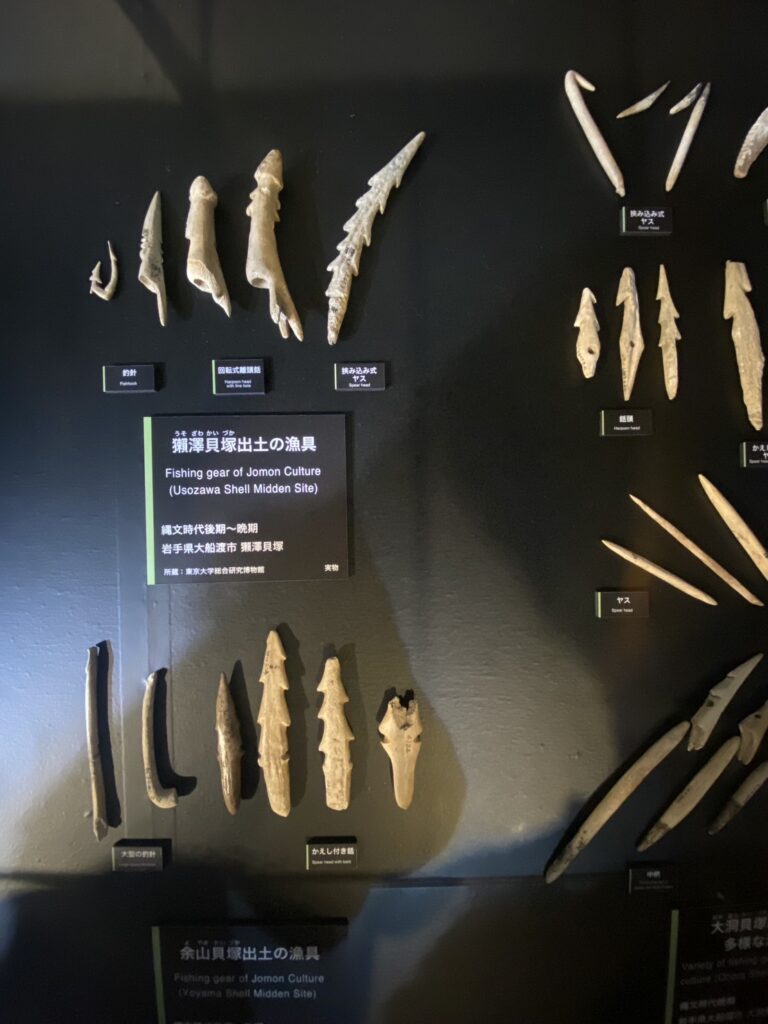

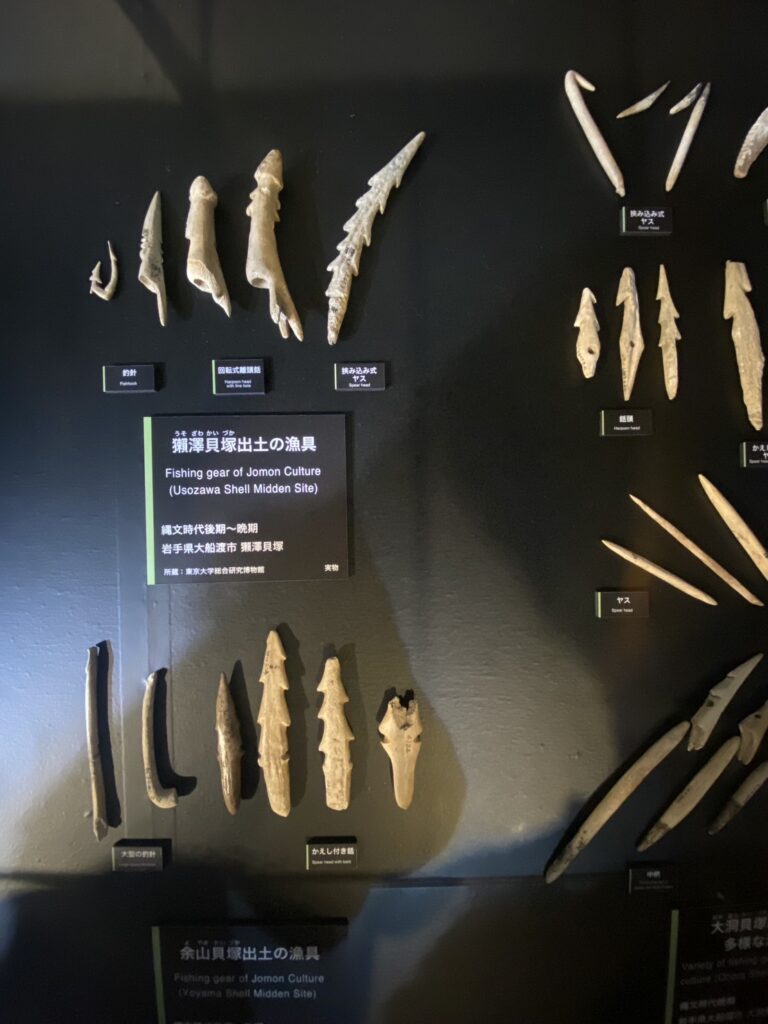

魚突きの歴史

- 縄文時代(1万年以上前) ※世界最古は8万年前にはコンゴから銛先が出土。骨製のヤス(矛)が出土しており、素潜りや銛で魚を突く文化はすでにあったとされる。

- 弥生~平安時代漁村では漁師、猟師、釣りなどと並行して魚突きも行われ、生活の一部だったと考えられる。

- 素潜り漁師(海女・海士)磯に棲むアワビやサザエなどを採る「海女文化」と並行して、漁師が銛で魚やタコを獲る魚突きも各地で見られた。

「目刺し漁」や「夜突き漁」(夜に松明で魚をおびき寄せ銛で突く)など、伝統漁法の中にも魚突きが含まれる。

- スキューバ機材やマスク・フィンの普及により、魚突きはレジャーとしても広がる。

- 規制とマナーの進展

一部地域では漁業権や遊漁との区分が難しくなり、禁止区域や規制が強化される。 - 伊豆諸島など、スキューバ潜水、水中槍の禁止。

- 一方で、地方によっては伝統的に魚突きが続く文化圏もある(伊豆、五島、九州南部など)。

- 持続可能な漁法・伝統文化再評価

持続可能性を重視し、「獲るだけ突く」スタイルの若手スピアフィッシャーが増加。

映像やSNSを通じて、文化としての魚突きの魅力が再評価されている。

魚突き文化の未来に向けて

●世界共通の課題:資源の保護とマナー

○ 禁漁区・保護魚の設定・厳守

○ 地元漁協&調査機関との連携

● 日本ならではの価値

○ 魚突きにまつわる土地ごとの文化・知恵

○ 自然との共生、漁村や海女文化との共栄

● 文化として伝える方法

○ 映像・写真による記録と発信

○ ワークショップや体験型教育の展開

○ 規範・ルールづくりに若手が参加すること突き)

グリスピでは、魚突きレジャーの安全性を確保し

各地先とのルール作りに努めます。

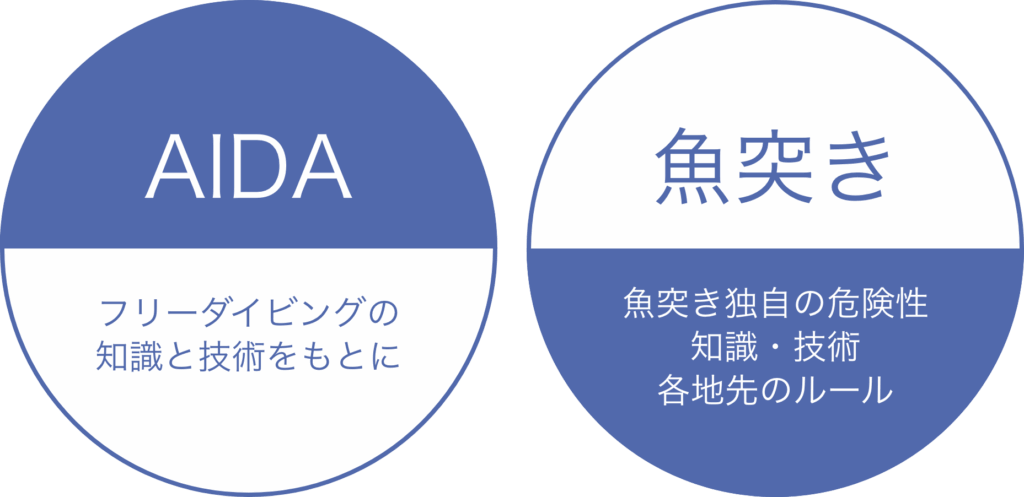

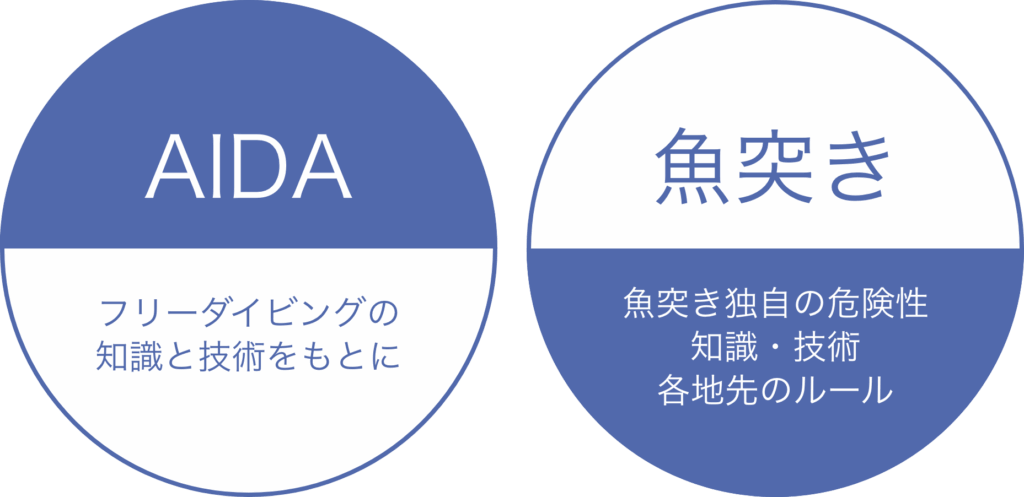

安全のためのライセンス

フリーダイビングのライセンス、AIDAの取得と同時に

各レベルに合わせた魚付き専門のライセンスを取得できます。

体験する✕学ぶ✕カタチにする

ウニ間引き大作戦、ウニ畜養施設、藻場調査

ロストルアーの回収、アップサイクルジグ、販売

海岸・海中清掃、イベントの開催

廃棄漁具の問題、アップサイクル、ダイビングウェイト販売

グリスピでは、魚突き愛好家だけではなく、

海を愛するすべての人が取り組める活動を行っています。

GREEN spearfishers

GREEN spearfishers(通称:グリスピ)は、

・スピアフィッシング(魚突き)の安全性の確保

・海という自然フィールドを守ること

を目的に

漁協・関係調査機関と持続的な海岸利用を考える一般社団法人であり

各地先の漁協と共に活動を行っています。

なぜ魚突き文化が重要なのか

- 原始的サステナブル漁法としての価値

道具と技術だけを頼りに海に潜り、自然と一体になる体験は他に代えがたい魅力です。

魚突きは単なるレジャーではなく、自然への理解と敬意を深める機会でもあります。

- 人と海の直接的なつながり

道具と技術だけを頼りに海に潜り、自然と一体になる体験は他に代えがたい魅力です。

魚突きは単なるレジャーではなく、自然への理解と敬意を深める機会でもあります。

- 選択的で無駄のない漁法

魚突きでは獲りたい魚を選んで獲ることができるため、混獲や過剰な漁獲を避けられます。これは現代が見直すべき、本来のサステナブルな食料調達の姿です。

- 技術と知識の継承

道具と技術だけを頼りに海に潜り、自然と一体になる体験は他に代えがたい魅力です。

魚突きは単なるレジャーではなく、自然への理解と敬意を深める機会でもあります。

- 環境モニタリングの役割

定期的に海に潜る魚突き愛好家は、海の変化に最も敏感です。グリスピでは会員の観察を活かした環境モニタリングを実施し、海洋保全に貢献しています。

魚突きの歴史

- 縄文時代(1万年以上前) ※世界最古は8万年前にはコンゴから銛先が出土。骨製のヤス(矛)が出土しており、素潜りや銛で魚を突く文化はすでにあったとされる。

- 弥生~平安時代漁村では漁師、猟師、釣りなどと並行して魚突きも行われ、生活の一部だったと考えられる。

- 素潜り漁師(海女・海士)磯に棲むアワビやサザエなどを採る「海女文化」と並行して、漁師が銛で魚やタコを獲る魚突きも各地で見られた。

「目刺し漁」や「夜突き漁」(夜に松明で魚をおびき寄せ銛で突く)など、伝統漁法の中にも魚突きが含まれる。

- スキューバ機材やマスク・フィンの普及により、魚突きはレジャーとしても広がる。

- 規制とマナーの進展

一部地域では漁業権や遊漁との区分が難しくなり、禁止区域や規制が強化される。 - 伊豆諸島など、スキューバ潜水、水中槍の禁止。

- 一方で、地方によっては伝統的に魚突きが続く文化圏もある(伊豆、五島、九州南部など)。

- 持続可能な漁法・伝統文化再評価

持続可能性を重視し、「獲るだけ突く」スタイルの若手スピアフィッシャーが増加。

映像やSNSを通じて、文化としての魚突きの魅力が再評価されている。

魚突き文化の未来に向けて

●世界共通の課題:資源の保護とマナー

○ 禁漁区・保護魚の設定・厳守

○ 地元漁協&調査機関との連携

● 日本ならではの価値

○ 魚突きにまつわる土地ごとの文化・知恵

○ 自然との共生、漁村や海女文化との共栄

● 文化として伝える方法

○ 映像・写真による記録と発信

○ ワークショップや体験型教育の展開

○ 規範・ルールづくりに若手が参加すること突き)

グリスピでは、魚突きレジャーの安全性を確保し各地先とのルール作りに努めます。

安全のためのライセンス

フリーダイビングのライセンス、AIDAの取得と同時に各レベルに合わせた魚付き専門のライセンスを取得できます。

体験する✕学ぶ✕カタチにする

ウニ間引き大作戦、ウニ畜養施設、藻場調査

ロストルアーの回収、アップサイクルジグ、販売

海岸・海中清掃、イベントの開催

廃棄漁具の問題、アップサイクル、ダイビングウェイト販売

グリスピでは、魚突き愛好家だけではなく、海を愛するすべての人が取り組める活動を行っています。